練習動画 | 王者一覧 | タイトル戦 | 試合動画 | 基礎知識 |

-

Boxing One Point Lessonボクシングワンポイントレッスン

Boxing One Point Lessonボクシングワンポイントレッスン

現役トレーナーのボクシングレッスン

-

-

拳を正確に握る事で相手にパンチがヒットした時、手首の負傷予防になります。また、多少ですがパンチ力UPにも繋がります。常に握り込むのでは無く、通常は軽く握って下さい。インパクトの瞬間に強く握り込みます。

[握り方]

開いた手の平の第三関節に人指し指・中指・薬指・小指それぞれの指先を折り返し小指から握り込んで下さい。親指は人指し指と中指に添える程度で親指には余分な力を入れ過ぎない様にします。これが正しい拳の握り方です。

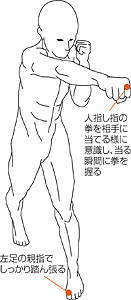

※拳を握る事が出来たら相手にパンチを正確にヒット出来る事を意識し、パンチを打ちましょう。人指し指と中指部分の拳が相手に当たるようにパンチを打って下さい。薬指や小指の部分がヒットすると拳の負傷に繋がる恐れがあります。

-

[足のスタンス]

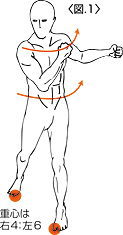

まず足幅は肩幅の広さで開き、右足を一歩半からニ歩後ろに下げます。足の向きは左右ともに右に15度程度斜めにし、膝は伸びずに左右とも軽く曲げて立ちます。重心は左足6割に右足4割程度でバランスを取り、 左右とも親指と足の腹の部分で重心を感じて下さい。後ろに引いた右足の踵は上げていて下さい。

[上半身の構え]

顎を引いて左肩を前に向け、半身の姿勢を取ります。右手は拳を軽く握り、右の顎部分に軽く添えて下さい。左手は右の拳の高さに合わせ、拳2個分程度前に持って来ます。 脇を締め、肩の力は抜きリラックスして構えてください。力が入るとスピードのあるパンチを打つ事が出来ません。背中は伸び切らないで少し丸まる感じで構えて下さい。

※サウスポーの構えもオーソドックススタイルが左右が逆になるだけで基本的部分は変わりません。常に余分な力が入らでリラックスを意識して下さい。

-

右利きの人は左ジャブ、左利きの人は右ジャブになります。ここでは、右利きの左ジャブを対象にレッスンを送ります。

ジャブはボクシングを組み立てる上で非常に重要なパンチで、相手との距離を測る・相手を止る・攻撃の基点となる等の役割があります。

前回のレッスン「ファイティングポーズ」で、体の前にある左拳を相手に当てるパンチがジャブとなります。

[ポイント.1]

ジャブを打つ時は、拳を軽く握ります。最初から強く握っていると余分な力が入ってしまいかえってパンチにスピードが出ません。

[ポイント.2]

力まず、スピードを意識して相手の顔を狙うより胸元を狙を狙った方が相手に当たる確率が上ります。

[ポイント.3]

左の人指し指部分の拳が相手に当たる様に意識し、正面から真直ぐにパンチを出します。パンチを打った左手が伸び切った時、左肩が自分の左頬に触れる様にしましょう。

[ポイント.4]

左足はパンチを撃つと同時に半歩ステップインしましょう。ジャブの引きに合わせ、ステップインした足も元の位置に戻します。ジャブを出している時、右手は右頬に添えガードし、右ひじが開かない様にします。

[ポイント.5]

ジャブを打った左手は、打った軌道を打ったスピードと同じスピードで出した場所に戻します。ジャブは強く打つよりスピードを大切にし、腕を鞭のようにイメージしてみましょう。

「左を制する者は世界を制す!」と言う言葉があるほどジャブはボクシングにおいて重要なパンチです。

-

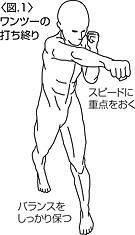

ワンツーはボクシングの基本、基礎となり、左ジャブから右ストレートに繋ぐ攻撃です。またワンツーは、攻撃の基点となりKOに繋がります。プロテストにおいては、ワンツーが合否の明暗を決める程の大事なパンチです。

[ポイント.1]

最初のワンツ-は、「左ジャブ」からパンチを出し、相手に当たる瞬間に拳を握ります。

[ポイント.2]

左ジャブの引き手に合わせて、ツーのパンチである右ストレートを打ちます。右ストレートは、右顎から相に手向けて真っ直ぐ打ち出し、当たる瞬間にジャブと同様に拳を握ります。この時、頭や身体が横に向いてしまったり、 脇が開き、振り被る様なパンチにならない様にしましょう。上体は反り返ってしまったり、倒れ過ぎない様にして下さい。

[ポイント.3]

ワンツーを打つ時、下半身が重要な役割を持ちます。ワンのジャブを打つ際、引いている右足で床を蹴り、ステップインします。ジャブの引きに合わせて、蹴り足である右足を回転させます。右足を回す事で腰が回転し、 この回転を利用して右ストレートを打ち出します。この時、左足の親指でしっかり踏ん張りバランスを崩さない様にしましょう。

[ポイント.4]

ワンツーも前回のジャブ同様、打ったパンチは打った軌道に沿って戻しましょう。右ストレートは打ち出した右顎の位置に戻すことを心がけて下さい。パンチが顎より下の位置に戻ってしまうと、ガードが低くなり、カウンターをもらってしまう恐れがありますので注意して下さい。

ワンツーは、ボクシングにおける非常にレベルの高いパンチです。ワンツーを極めることは、ボクサーとしてのレベルを上げる事にも繋がります。

-

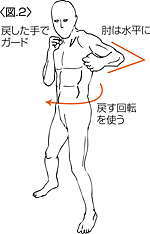

ジャブとワンツーをマスターしたら、次は左フックに進みます。左フックはジャブやワンツーと違い、まっすぐのパンチではなく、横からの円のパンチになります。その為、体の使い方や腰の回転がワンツーと変わります。 左フックはストレートに次ぐKO率の高さを持つパンチです。しっかり理解し、シャドーボクシングで繰り返し練習しましょう。

[ポイント.1]

ファイティングポーズの状態から、右肩をアゴの位置まで回します。この時、腰も一緒に回転させます。重心は、左足の親指に全体の6割を載せ、後ろ足の親指に4割を掛ける様にイメージして下さい。(図.1)

[ポイント.2]

肩と腰を左側に回した状態から、戻す回転を利用しパンチを打つのですが、左腕を「くの字」の状態から、肘は真横にしてパンチを打ちます。拳の向きは、縦・横打ち易い向きで構いません。肘が下側に下がっていたり、 肩が上がっていたりしない様にして下さい。(図.2)

[ポイント.3]

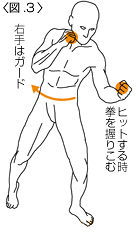

パンチを打ち抜く際、後ろ足(右)と腰の回転を充分利用し「くの字」にした腕と肘を水平にした状態で、ちじこまらずに大きな円でパンチを振り抜きます。(図.3)

パンチがヒットする時、拳をしっかり握り、人差指の拳が当たる様にして下さい。握りが不十分だと、拳や手首を痛める危険があります。打ち終りは、肘が自分の首に巻き着くまで振り抜きましょう。(図.4)

フックは腕力で打つのではなく、腰・肩と後足の回転を利用して打ちましょう。横回転のパンチになり、重心の取り方が難しいので、シャドーボクシングをしっかり繰り返しましょう。

-

アッパーは非常にリスクが高いパンチで、技術と勇気が必要なパンチです。ガードを下げて打つパンチなので、状況判断が大切になります。ですが、相手に正確にヒットしたときにはKOを狙えるパンチとなります。

[ポイント.1]

ファイティングポーズの状態から、右アゴに添えてある右拳を自身の右腰骨付近に素早く降ろします。(図.1)右腰骨に降ろした右拳は軽く握り、握っている面を上に向けます。この時、右アゴから右腰骨に降ろす動作は素早くしましょう。 右ガードを下げるのですから、素早い動作が重要です。

[ポイント.2]

右腰骨付近に降ろした右拳は、横から見た時、拳の軌道が円を描く様に素早く打ち、相手の胸元近辺を目指してパンチを打ち出します。(図.2 図.3)人差し指の拳が相手にヒットする様に打ち、ヒットする時に拳を握り込みましょう。 パンチが大振りにならないで、腰から打つ時は素早い動作で打ちます。パンチを打ち出す時、左拳は自身の左アゴ付近に添えてガードをしましょう。

[ポイント.3]

アッパーを打つ時の重心は、右拳を降ろし打ち出す時、左足の親指に重心を掛けます。後ろ足の右足は、打ち出す際、ワンツーと同じ様に右足を回転させましょう。この時、右足の回転と一緒に腰も回転させます。 打ち出す時、身体が右や左にぶれない様にしましょう。打ち終わり後、右拳は直ぐに右アゴのガードポジションに戻しましょう。

※アッパーは、ジャブの様に多用するパンチでは無いので、相手の状況を把握して打ちます。大振りをせず、重心と足・腰の回転、バランスを意識して下さい。最大のポイントは躊躇せず、思いきりと勇気が大切です。

-

ワンツーフックはコンビネーションパンチの基本になります。

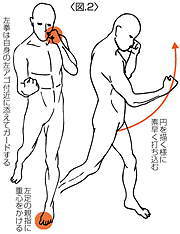

[ポイント.1]

前回のワンツーを打ちます。この時、ワンツーの後にフックを打ちますので、ワンツーはスピードに重点を置いて打ちましょう。バランス・フォームが崩れる事がない様にして下さい。(図.1)

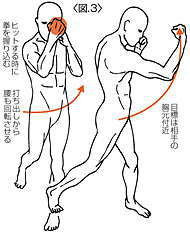

[ポイント.2]

ストレートの戻しに使われる腰の回転を利用して、スリーのフックを打ちましょう。フックを打つとき、打つ側のひじが水平になり、ガード側の手はアゴに添えて、ガードをしっかり心掛けて下さい。(図.2)

フックを打つとき、左足(サウスポーは右足)の親指をしっかり踏ん張りましょう。打つ際に、後ろ足の回転・腰の回転を充分に意識しましょう。(図.3)

[ポイント.3]

打ち終わりは直ぐにガード出来る様にし、相手の攻撃に対処する事を意識して下さい。決して打ち終わりにバランスが崩れたり、身体が流れない様にしましょう。

※ワンツーフックから、コンビネーションの幅は広がります。このコンビネーションをしっかりシャドーで練習して下さい。

-

右ストレートはKO率が高いパンチであり、またワンツーなどのコンビネーションパンチに置いても重要な役割をはたすパンチであります。

[ポイント.1]

ファイティングポーズの状態で、右アゴ付近から真直ぐストレートを打ち出します。この時、力まずにスピードを意識しましょう。上半身は左右の身体が傾いたり、上体が突っ込みすぎない様にして下さい。 アゴの位置から力まずをパンチ出してます。(図.1)

[ポイント.2]

パンチを打ち出す時、下半身は左足の親指に重心をしっかり置き、内腿(内転筋)を絞めます。引いてある右足はしっかり回転さます。右足を回転することで、腰の回転もスムーズに回転させる事が出来ます。また、スタンスが広くならず、 同じスタンスの広さを意識します。広くなると腰の回転が生かせません。(図.2)

[ポイント.3]

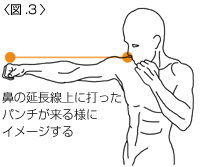

自分の鼻の延長線上に打ったパンチが来るようにイメージします。この時、後ろ足の回転・腰の回転・肩の回転を充分意識して下さい。顔が横に向かず、しっかりアゴを引いておきましょう。相手に当たる時しっかり拳を握り、 人差し指の拳が当たる様にします。(図.3)

[ポイント.4]

右アゴ付近から打ち出した右ストレートは、打った軌道を打ったスピードで右アゴ付近に戻す事を意識しましょう。戻したパンチが、胸や腰の位置に戻らない事を注意して下さい。ストレートを打つとき、パンチが被せ気味になってしまったり、大振りにならない様にする事が大切です。

※スタンス・足と腰の回転・パンチの軌道をシャドーボクシングで充分意識して練習しましょう。

-

今回からワンポイントレッスンはディフェンス編に入ります。「攻撃は最大の防御なり」と言いますが、ボクシングにおいてディフェンスは攻防一体になり、防御から攻撃に繋げる事が出来ます。今回はストッピングを練習しましょう。

[ポイント.1]

ストッピングは、パンチをグローブの手の平の面で押さえるディフェンス技術です。相手が打ってきた左ジャブを左手でストッピングします。(図.1)押さえたと同時に、右ストレートを打つ練習をしましょう。

[ポイント.2]

今度は相手が右ストレートを打ってきたとき、右の手でストッピングしましょう。(図.2)こちらは押さえたと同時に、左ジャブを打つ練習をしましょう。左も右もストッピングする時はしっかり押さえます。力強く押さえないと、 相手のパンチを止める事は出来ないので、しっかり止める事を意識して下さい。

※ディフェンスはシャドーの中でも意識して取り入れましょう。2人一組で防御と攻撃に分かれ、左ジャブを左手で止めて右ストレートを出す。右ストレートを右手で止めて左ジャブを出す練習を行うとより効果的な練習が出来ます。

-

パーリングはストッピングと同じく、グローブを使用したディフェンスです。ストッピングが相手のパンチを押えるならば、パーリングはパンチを払うディフェンス技術になります。

[ポイント.1]

ストッピングと同じで、パーリングは左ジャブを左手で払う様にします。払う動作は小手先で行うのではなく、自分の肘を支点とし、しっかり払う事を心掛けて下さい。 (図.1)相手の左ジャブを左手のグローブで払ったら、右ストレートを出す練習をしましょう。

[ポイント.2]

相手の右ストレートは右手でパーリングします。右手でパーリングする時も、肘をしっかり支点として払う様にします。右ストレートをパーリングをしたら、左ジャブを出す事を練習しましょう。

※ディフェンスとして最初にストッピング・パーリングを練習しましょう。ストッピング・パーリングから攻撃に移れる様にします。ダッキング・スウェー・ヘッドスリップは バランスを崩す恐れがありますので、初心者はストッピングとパーリングからディフェンスを練習して下さい。

-

前回紹介しましたストッピング・パーリングの手で使うディフェンスから、スウェーは上半身の動きで相手の攻撃をかわすディフェンス技術になります。

[ポイント.1]

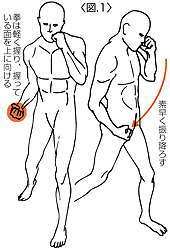

ファイティングポーズの姿勢から、相手の攻撃をかわします。(図.1)相手の出したパンチに対して、頭を後ろに引きます。この時、アゴを引きながら上半身を柔らかくし、目線は相手からそらさないで下さい。

[ポイント.2]

頭を後ろに引く時、頭1つ分後ろに引く程度を意識して下さい。(図.2)引きすぎるとバランスを崩す事があります。頭を引く時、重心は左足の親指から右足の親指に重心を移動させましょう。

※スウェーで相手の攻撃をディフェンスしたら、すぐに姿勢を戻しましょう。重心が後ろにある状態なので、連打をされるとバランスを崩します。シャドーで攻撃の後にスウェーを 入れたり、2人で組みパンチを出してもらいスウェーを練習すると効果的です。

-

ボクシングに於いて、ロードワークはボクシングの練習以上に大切といっても言い過ぎではありません。歴代のチャンピオン達は必ずと言って良い程ロードワークを欠かしていません。 走らないボクサーは間違いなく強くなれないでしょう。また、ただ走っていれば良いという訳でもありません。「なぜ朝走るのか?」から、ロードワークの方法まで紹介致します。

[朝走る理由]

朝起きて直ぐに走る事で、身体がまだ寝ている状態なので心肺に負担がかかり、心肺機能を強化し、これがスタミナ強化につながるのです。朝ではなく、学校や仕事が終わり夜走る事もありますが、身体が1日行動し、 心肺も充分に活動してから走るのでは心肺機能に負担が少なく、あまりお勧め出来ません。やはり厳しいですが、朝起きて走る事が心肺機能の強化になりスタミナアップにつながり、 自分に自信に結び着きます。これが朝ロードワークをする理由です。

次回からはロードワークの方法を紹介します。

-

今回から3回に渡りロードワークの方法を紹介致します。

ロードワークはただ走っていれば良いと言う訳けではありません。人間には慣れがあり、同じ方法で走っていると身体が慣れてしまい惰性になってしまいます。 そこで、ロードワークの方法を3種類紹介しますのでロードワークに組み入れてみて下さい。

①近場に運動場やサッカー場など距離が分かる施設があればいいのですが、無い場合は幹線道路などを走りましょう。ジョギング程度の速さで、まず距離にして2kmから始め、最終的には5km程走れる様になりましょう。

長い距離を走った後、仕上げに30mダッシュ×5本から始め、こちらも最終的に50mダッシュ×10本を目指しましょう。

ロードワークの前にちゃんとストレッチを心掛けて下さい。

-

運動場など距離の解る場所でロードワークを行います。まず2km程ジョギング程度の速さで走り、心肺機能を上げて下さい。心肺機能を上げたら、1周約400mのトラックを全力でダッシュします。 この時、1周を約1分30秒~2分程のタイムで走る事を心がけて下さい。1周走りましたら1分インターバルを置き、またトラックをダッシュします。この400mダッシュ(インターバル1分)をまず3本からスタートし、 最終的に5本走れる様になりましょう。最後に1km程ジョギングし、クールダウンして終了です。400mのダッシュを繰り返し行う事で、ボクシングにおいて3分間をフルに動くスタミナを養う事が出来ます。

ロードワークの前にちゃんとストレッチを心掛けて下さい。

-

今回は電信柱が立つ幹線道路を走ります。まず、前半の片道1kmをジョギングで走り、心肺機能を上げましょう。そうしたら帰りの1kmですが、電信柱と電信柱の間隔をジョギングとダッシュを交互に入れて走ります。 電信柱の間隔は均一では無く、ランダムに並んでますので細かいジョギングとダッシュを繰り返す事が出来ますので、ボクシングにおける咄嗟のラッシュを掛けるスタミナを養う事が出来ます。距離にして2kmからスタートし、 最終的に3kmを走れる様になりましょう。

今回は3種類のロードワークを紹介しました。自身でローテーションを組みロードワークを行って下さい。また、自身で走る事で今回紹介したロードワークに将来的に変化をもたらし、 飽きずにロードワークを行う事が大切です。そして出来る限り、朝起きてからロードワークをする事をお勧めします。走らないボクサーは強くなりません。

-

ボクシングにおいて、ボディブローは相手の動きを止める為に用いられるパンチであり、ラウンドを重ねてヒットする事で相手にダメージを蓄積させスタミナを奪うパンチです。1発のパンチでダウンを奪う事は難しく、 角度・タイミングが合わないとダウンは奪えません。今回の左ボディは相手のレバー(肝臓)を狙うパンチです。

[ポイント.1]

ファイティングポーズの状態から、左側に腰を回転させ、右肩も入れます。この時、後ろの右足も腰の回転と同じ方向に回転させます。重心を左足の親指に掛け、 頭と身体を少し左に前傾させましょう。左ヒザは伸びずに柔らかく、少し曲げます。肘を引き、左拳は腰の横に下げます。

[ポイント.2]

左に前傾した姿勢から、左足の親指に重心を置きます。ポイント1で回転している腰と後ろ足、右足の戻す回転を利用しパンチを打ち出します。パンチは人差し指の左拳部分が相手の右脇の下15センチ辺りに 下側から斜め45度ぐらいに入る感覚で打ちましょう。ヒットする時、拳を握り込む様にし、腰の回転で打つ事を心掛けます。

[ポイント.3]

ボディへのパンチは振り抜くのではなく、相手にめり込ます様に打ちます。右拳は自身の右アゴに添えてディフェンスを意識します。打ち終わりは、次ぎの動きに移れる様、直ぐにファイティングポーズに戻ります。

※ボディへのパンチは、今回紹介したレバー(肝臓)の他に鳩尾へのボディアッパーがあり、また数々のコンビネーションパンチに用いられますので今後上級編にて紹介いたします。

-

今回のワンポイントレッスンは、シャドーボクシングをご案内します。ボクシングの練習に於いて、シャドーボクシングは非常に重要な練習になります。戦う相手を想像し、自身でパンチを出しながら動く動作をシャドーボクシングと言い、練習の中で3割~4割はシャドーボクシングと言っても過言ではありません。

[ポイント]

1.ただパンチを出すのでは無く、相手を想像しながら動きましょう。

2.バランスを意識し、リラックスしフォームを正しくパンチを出しましょう。

3.オフェンス中心のシャドーだけでなく、ディフェンスを中心としたシャドーを取り入れましょう。

4.シャドーはスピードを意識してパンチを出しましょう。

これら点を意識しシャドーを行って下さい。これだけでもボクシングの練習に於いて、メリハリが出てきます。また、シャドーボクシングは練習の中でテーマを持って行いましょう。ただパンチを出すのでは無く、「今日は左中心のシャドーをしよう」「今日はワンツーを中心にしよう」「ディフェンス中心のシャドーをしよう」等、毎日テーマを作りシャドーを行う事をお勧めします。シャドーボクシングは一人で出来る練習だけに、練習の為の練習にならない様に行って下さい。

次回のワンポイントレッスンは、サンドバックの打ち方をご案内します。

-

ボクシングの練習に於いて、サンドバックを使った練習は必要不可欠です。サンドバックを叩く事で、実際に人間を相手に叩く擬似練習になり、また、サンドバックでスタミナアップを計る事も出来ます。サンドバックはただダラダラと叩いていても練習になりません。きっちりと集中し叩く事が重要です。ボクシングは4回戦から始まり4Rで行われますので、最低4R動くスタミナが必要です。ここでは4Rサンドバックを叩く練習方法をご案内します。

[1~2ラウンド]

まず最初に、ワンツーフックなりワンツーボディをバックに叩き、左フックで回ります。回ったら、同じコンビネーションにならない様にワンツーフックストレートやワンツーダブルを打ち、またサイドに回る。これを繰り返してサンドバックを叩いて下さい。サンドバックを回りながら叩けるのならベストですが、回れないのなら回れる範囲で回りましょう。この叩き方はボクシングで、同じ場所にいないでパンチを打ったら動くと言う動作を養う事が出来ます。

[3ラウンド]

このラウンドは1~2Rの様に回る必要はありません。3分間ずっと手を出し続けましょう。フォームやコンビネーションなど考える事無く、3分間手を出し続ける事でスタミナアップを狙えます。最初のうちは相当キツイですが、ボクシングは手数が大切ですので手数を出す事をこのバックで養えます。

[4ラウンド]

最後のラウンドはボクシングの基本であり、最も大切なパンチであるワンツーを打ち込みましょう。慌てて打つ必要は無く、1回1回フォームを正確に、ワンステップを強く、力一杯バックにワンツーを打ち込みましょう。この打ち方は、打ち終わりのバランス感覚を養い、握り込んで打つ事を覚えられます。1~4Rのバックで、各ラウンドの最終15秒になったら、ワンツー連打を打ち込むと更にスタミナアップを狙えます。

※今回ご案内した叩き方はスタミナアップを中心とした叩き方ですが、4R以降自身で考えバックを叩く事をして下さい。あくまでもこの叩き方は基本の一つですが、サンドバックもただ叩くのではなく、テーマを持って叩く事を覚えて下さい。

-

ヘッドスリップは相手のパンチに対し、頭を前傾に倒しパンチをかわすディフェンス技術です。

①ファイティングポーズの姿勢から、お辞儀をする様に頭を前傾に倒します。左ジャブに対し、頭を右前傾に倒してパンチをかわします。(ヘッドスリップ2)この時、上体と膝を柔らかく動かし、アゴは引き、相手から目をそらさない様にしましょう。

②右ストレートに対しては、頭を左前傾に倒してパンチをかわします。左ジャブ同様、上体と膝を柔らかく、相手から目をそらさない事を意識して下さい。

2人1組で練習を行う際、相手の左ジャブに対しては、右前傾にヘッドスリップし、上体を戻しながら右ストレートを打つ練習をしましょう。右ストレートに対しては、左前傾にヘッドスリップし、上体を戻しながら左ジャブもしくは左フックを打つ練習をし、攻防一体となる動きを意識し練習をしましょう。シャドーで練習する時、相手の攻撃を想像しながらヘッドスリップし、パンチを出す動きを練習しましょう。

-

Boxer's Bodyボクサーズボディ

Boxer's Bodyボクサーズボディ

感動のボクサーズボディをゲット!

-

-

□脚伸ばし腹筋

目安20×3SET

①両膝を伸ばし、仰向けになります。図のようにパートナーに両足を押さえてもらうか、固定してある机などの下に足を掛け、両足が浮かないようにしましょう。※息を吐きながらゆっくりと上体を起こす。

②上体はあまり丸め込まず、上下するような感じでゆっくりと腹筋を行います。上体を下げる時には、床に肩が着かないうちに上体を起こします。常に腹筋上部に意識を集中し、上体を起こす時に息を吐き、 下げる時に息を吸います。※息を吸いながらゆっくりと上体を下げる下げた時に肩は付けない。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

□脚曲げ腹筋

目安20×3SET

①両ヒザを曲げ、ヒザを閉じ仰向けになります。図のようにパートナーに両足を押さえてもらうか、固定してある机などの下に足を掛け、ヒザを閉じ両足が浮かないようにしましょう。※息を吐きながらゆっくりと上体を起こす。

②上体はあまり丸め込まず、上下するような感じでゆっくりと腹筋を行います。上体を下げる時には、床に肩が着かないうちに上体を起こします。常に腹筋上部に意識を集中し、上体を起こす時に息を吐き、下げる時に息を吸います。 ※息を吸いながらゆっくりと上体を下げる下げた時に肩は付けない。※背筋をあまり伸ばし過ぎると腰に負担ががかかります。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

□クランチ式腹筋

目安20×3SET

このクランチ式腹筋は腹筋上部をしっかりと鍛えてくれます。前回の腹筋の後に行う事で更に腹筋を絞める事が出来ますので、セットで行うと効果的です。足は膝を上げL字にします。頭の後ろか耳の横に手を置きます。腹筋を行う時は顎を引き 、息を吐きながら頭を上げて自分の鳩尾を見る様にして下さい。身体を上げた時、おへそを絞める様にし、足は前後に動かない様にして下さい。身体を戻す時に息を吸いながら戻し、 背中や頭の部分が床面に全面が付かない様にします。背中や頭の部分が付いてしまう事で腹筋ではなく背筋が意識されてしまいます。また上がる時に腰を痛める要因にもなりますので注意して下さい。

①膝をL字にし、背中や頭部が床に付かない様に注意する

②息を吐きながらゆっくりと足と上体を上げる戻す時は息を吸いながらゆっくり①の状態に戻す

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

ボクシングのパンチ(特にストレート)において、腕の筋肉で必要な箇所は、力こぶの部分(上腕二頭筋)では無く、力こぶの後ろ側上腕三頭筋が重要になってきます。パンチを打つ上で 上腕三頭筋がどの様な役割を果たしているのかと言うと、腕を延ばす役割・パンチを打ち出す役割として上腕三頭筋 は使われ、パンチスピードのアップにつながります。パンチスピードが上がれば、より斬れるパンチを打つ事が可能になります。また、上腕三頭筋の筋力がアップする事でパンチスピードと同時にパンチ力アップにも役立ちます。 パンチ力と言うとよく力こぶ「上腕二頭筋」を鍛えれば、パンチ力がアップすると考えがちですが、「上腕ニ頭筋」は引っ張る力ですので、柔道やレスリングなどの組み技系に必要な筋肉になります。ボクシングは、 腕においては引っ張る筋肉よりもパンチを打つ筋肉、押し出す筋肉を重要とします。上腕三頭筋を鍛える事で、パンチを打ち出す筋肉をアップさせますのでボクシングには必要な筋肉となるのです。

次回は上腕三頭筋のトレーニング方法を紹介します!!

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

普段、あまり使う事の無い筋肉なので、最初はきついかも知れませんが、ボクサーに必要不可欠なパンチスピードとパンチ力アップに繋がります。女性にとっては腕の弛み解消になり、美しく細身の腕を目指せます。これから紹介するトレーニング方法は、一人でも簡単に上腕三頭筋を鍛える事が出来るトレーニングです。女性でも無理なく行えますので是非チャレンジしてみて下さい。

□トライセップスエクステンション

目安週2回

男性:5~10回×5セット

女性:5~10回×3セット

男性は2Lのペットボトル、女性は500mmL~1Lのペットボトルを用意

①膝を立てて寝、図の様に腕を上げたらペットボトルの中心を掴み、片方の腕はペットボトルを掴んでいる腕の上腕三頭筋に手の平を軽く当てて、上げた腕が動かない様に添えて下さい。

②ペットボトルを掴んで上げている腕を、図の様に肘を動かさずに水平に曲げます。この時、息を鼻から吸いながら、ゆっくり腕を曲げ上腕三頭筋が収縮するのを添えている手の平で確認して下さい。

③水平に曲げた腕を今度は息を口から吐きながら、図の様にゆっくり戻して下さい。この時、勢い良く戻さずにゆっくりと、肘が伸びきる前に上げる動きを止めて下さい。この動きを連続して行います。

※続けて行うのではなく、月曜トレーニングをしたら2日空けて木曜に行うというように、ちゃんと筋肉の回復を心掛けて下さい。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

□ナロー・プッシュアップ

目安週2回

男性:10~15回×3セット

女性:3~5回×2セット

前回紹介した[トライセップスエクステンション]のトレーニング後にこの「ナロー・プッシュアップ」を続けて行うとより効果的です。※通常の腕立て伏せと違い、このナロー・プッシュアップは手の置く位置が異なります。

①脇を絞め、肘が開かない様にし、手の平はバレーのトスを上げる様な形で床に付けて下さい。※女性は両膝を付いた姿勢から始めて下さい。

②両足は伸ばしたまま、脇を絞った状態で肘が開かない様にして下さい。そして手の平が鳩尾に来る様にして息を吐きながら上体を下げます。※女性は両膝を付いたままの状態で下げましょう。

③今度は息を吸いながら、図の位置まで上体を上げてます。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

目安週2回

20回×3セット

ボクシングにおいて、拳の鍛錬は必要不可欠です。今回は、自身の体重を利用して拳を鍛える「拳立て」を紹介します。拳立てで拳を鍛える事で、拳の強化と握り込みの強化が狙えます。握り込みが強化される事で、パンチ力アップもはかれます。

①通常の腕立て伏せの姿勢を取って下さい。(図.1)

手の幅は肩幅に開き、手の平を床に付くのでは無く、拳を握り、拳の部分を床に付けて下さい。※拳はしっかり握って下さい。

②姿勢を下げた時、脇が開きすぎたり、お尻が上がってしまはない様にしましょう。(図.2)

拳は、人差指と中指の拳部分が床に付くようにして姿勢を下げましょう。(図.3)

この時、薬指や小指の拳部分が床に付かない様にして下さい。※最初は、床にタオルを敷いて拳立てを行うと良いでしょう。拳が慣れてきたらタオルを取り、直接拳を床に付けて行いましょう。

③下げた姿勢を元に戻す時、肘が伸び切らないで、8割程戻す程度で行います。スピードを意識して行って下さい。(図.4)

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

目安2日に1回

左右30回×3セット

このトレーニングは握力・前腕屈筋を強化するトレーニングです。ボクシングに置いて、握力を強化する事で握り込みを強くし、パンチ力アップを狙います。同時に前腕屈筋を鍛えられますので、フック系の巻き込むパンチの強化にもなります。

①手の平に収まる大きさで、タオルに結び目を作ります。結び目の部分を手の平に乗せ、しっかりと握り込みましょう。この時、親指と小指でタオルを掴む様にして下さい。

②握り込んだ手の平を開く時、指をきちんと開いて下さい。指がきちんと開いていないと握力を意識出来ません。しっかり握り、しっかり開く事を意識して行って下さい。

※このトレーニングは、タオル以外ではテニスのゴムボール等で行うとより効果的です。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

目安週2回

男性50回×3セット

女性30回×2セット

背筋は、パンチを打つ上半身の体幹を支える筋肉になり、背筋が弱いとパンチを打った時に身体のバランスを崩しやすくなります。背筋を強化する事により、押し合いになった際、上半身が起き上がる事を抑えます。 また、背筋は下半身と並ぶパンチ力の源の一つでもあります。上半身を安定させたい、パンチ力の強化を計りたいと考えるなら背筋を強化しましょう。背筋のトレーニング3種類を3回に分けて紹介します。

①うつ伏せに寝て、足をテーブルの下に入れ動かない様に固定するか、誰かに足を押さえてもらいます。

②手は頭の上か、耳の横に添えます。

③手の反動で上体を反らすのではなく、腰の部分の背筋で上体を反らす様にしましょう。この時、頭は床から30~40cmほど上げる様にし、スピードを意識して下さい。腰の背筋を充分に意識し、スピードをつけて上体をそらすことがポイントです。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

目安週2回

男性30回×2セット

女性20回×1セット

②普通の背筋と同様に足が動かない様にし、うつ伏せに寝ます。手は頭の上や耳の横に添えなくても構いません。上体を思いきり反らし、背中全体で上がる事を意識して下さい。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

目安週2回

男性30回×2セット

女性20回×1セット

①足を固定する事は変わりません。後頭部か首の部分にペットボトルを置いて、手で動かない様にして下さい。

②普通の背筋同様、スピードを意識して頭を30cm程上げる様にします。この背筋は、腰・背中全般で上がる事を注意しましょう。

筋トレの極意は、常に鍛えるパーツを意識するべし!!

-

ワイドスタンススクワットは下半身の基礎となるトレーニングで、大臀筋と内転筋(内腿)を鍛えるトレーニングです。

目安週2回

男性40回×1セット

30回×2セット(計100回)

女性20回×2セット

10回×1セット(計50回)

①スタンスは肩幅よりやや広めに取り、膝はやや開き気味にします。腰と背中を曲げずに立ちましょう。手は頭の後ろか耳に添える様にして下さい。(図.1)

②スクワットを始めるとき、後ろに椅子があるとイメージしてお尻を下げます。この時、両足の踵に重心を置き、足の親指を上げ、目線はやや上向きにするとバランスを取り易くなります。また、腰を曲げず背中を伸ばして行って下さい。(図.2)お尻を下げる時に口から息を吐きましょう。

③お尻を下げた時、膝がつま先より出ない様にして下さい。(図.3)膝がつま先より出てしまうと膝の靭帯を痛める恐れがありますので注意しましょう。お尻・腿・膝が水平になる様にお尻を下げて下さい。

④大臀筋(お尻)と内転筋(内腿)で上げる事を意識し、膝が完全に伸びるまで上げるのでは無く、8割程度上げたらまた下げるを繰り返し行います。鼻から息を吸いながら上がる様にして下さい。目線は終始、やや上方向を見ながらスクワットを行って下さい。

※下半身のトレーニングは、ボクシング・スポーツにおいて必要不可欠なトレーニングです。パンチ力アップ・ステップワークやバランス向上につながります。下半身トレーニングは3種類案内しますので、同じ日に3種類行なう様にして下さい。

-

前回のワイドスタンス スクワットで大臀筋・内転筋(内腿)を鍛えました。今回紹介するカーフレイズは、ヒラメ筋(ふくらはぎ)のトレーニングです。ヒラメ筋を鍛える事で、パンチを打つ際のワンステップを早く、強く踏み出せます。また、スタンスを落としての打ち合いに対しても踏ん張りが利きます。

目安週2回

男性 左右各25回×4セット

女性 左右各20回×4セット

①玄関や階段等の段差がある場所で片足をかけ、手は壁等につきバランスを取って下さい。(図.1)この時、段差にかける足は足の親指付近を段差にかける様にします。上体は背中が丸まらない様にしましょう。

②段差にかけてある足を上げ下げする時、親指で重心を取り(図.2)ふくらはぎで上下する事を意識して下さい。(図.3)あまりスピードをつけて上下させるより、 1回1回しっかり上下させるようにしましょう。下げる時に息を吐き、上がる時に鼻で息を吸いましょう。

-

3大物質の紹介

ボクシングトレーニング・ウエイトトレーニングに於いて、食生活は非常に重要です。正しい食事の摂取を行わないと、高いパフォーマンスは望めません。ボクシングトレーニングに於いて、身体を動かす為に必要な炭水化物の摂取、 ウエイトトレーニングにより壊れた筋肉を再生させ、更に筋肉を強化する為に必要なタンパク質の摂取と日々の食生活がとても大切なのです。そこで今回からのボクサーズボディでは、正しい食事の摂取方法を紹介致します。

今回は身体を動かす・身体を造る上で必要な3大物質『炭水化物』『タンパク質』『脂質』を紹介致します。

『炭水化物』

糖質とも呼ばれ、炭素・水素・酸素から成る化合物です。身体を動かす上で重要なエネルギー源で、デンプン・糖質などがあり、消化器管で消化されないものを食物繊維と呼ばれます。

ボクシングトレーニングを行う上で、高いパフォーマンスを求めるならば、炭水化物をバランス良く摂取する必要があり、食べ物としては、お米・パスタ・うどん・そば・果実・野菜等が挙げられます。

『タンパク質』

筋肉を構成する細胞の主成分で、水分を除いた人体の30~40パーセントがタンパク質になります。タンパク質はアミノ酸が結合して出来たもので、アミノ酸は20種類程あります。

トレーニング後にタンパク質を摂取する事で、筋肉を再生させる重要な成分です。食べ物としては卵・納豆・豆腐・牛乳・ヨーグルト等の乳製品・魚・鶏肉(ササミは脂肪分が無く上質です)・ ノンオイルのツナ缶・牛ヒレ肉・豚ヒレ肉等が挙げられます。

『脂質』

脂質は体内に於けるエネルギーの貯蔵形態で、各臓器や皮下に貯えらています。また、脂質は内臓の保護や身体の潤いを助けます。炭水化物が身体を動かすガソリンならば、脂質はエンジンオイルの役目を果たします。 しかし、脂質を取りすぎると肥満になり、成人病等の病気を引き出す原因になります。

食べ物では上質な脂質として、魚から摂取する脂質で、調理に使用する油として、オリーブオイル・キャノーラ油・紅花油等が身体に良い脂質となります。

次回は食事メニュー朝食・昼食編を紹介します。

-

【食生活・朝食】

朝に食事を取らない人が増えている現在ですが、プロボクサーまたはプロを目指す人達にとって朝食は必要不可欠です。朝食は炭水化物を中心にタンパク質を摂取する事を心がけましょう。炭水化物は体を動かすエネルギーとなりますので、 朝はバランス良く摂取します。メニューとしては油分は出来るだけ避け、おにぎり1個(梅・こんぶ・鮭・明太子・おかか・たらこ等)・サラダ(ノンオイルドレッシング)・ 低脂肪ヨーグルト・フルーツ100%か野菜ジュースが望ましいです。おにぎりの変わりとしては、野菜サンドや玉子サンド等のサンドウィッチや消化の早いバナナがお勧めです。減量に入っている時などは、 おにぎり等のメインを除きます。炭水化物はエネルギーとして蓄積されるので、まず朝に摂取する事が大切です。

【食生活・昼食】

昼食はタンパク質の摂取も考え、タンパク質・炭水化物をバランス良く摂取します。昼食は外で食べる事が多くなると思いますが、出来るだけコンビニ弁当は控えて下さい。 コンビ二弁当は油分が多く含まれるメニューが多くなります。ホカ弁などお弁当屋で購入する時は、幕の内や魚のお弁当を購入して下さい。ハンバーグやフライのお弁当は出来るだけ避けましょう。 また定食屋やファミレス・そば屋などに入る時は、焼き魚や煮魚定食、刺身定食や山菜うどんや力うどんと言ったメニューを注文して下さい。親子丼や海鮮丼も高タンパク低脂肪で炭水化物も摂取出来ます。 うどんはそばより消化が早く、エネルギーになり易いので、麺類を注文するのなら、出来るだけうどんをお勧めします。魚は高タンパク低脂肪で、上質のタンパク質を摂取する事が出来ます。 また、魚の油はコレストロール値が低く体に良い油分ですので、肉より魚を注文する事を心掛けましょう。

今回は朝食・昼食を紹介しました。次回はジムでの練習前と練習中のエネルギー摂取方法・練習後(減量前・減量中)の夕食をご案内致します。

-

【練習前】

ジムワークの前に身体を動かす為のエネルギーを摂取する事はとても重要です。車で言えばガソリンが空の状態では車は走りません。身体も一緒です。ガソリンとなる炭水化物を摂取し、 エネルギーを蓄え、高いパフォーマンスで練習を出来る様に備えましょう。主にうどん(山菜やわかめがベスト)やおにぎり1個に野菜ジュースかフルーツ100%ジュースを摂取しましょう。 蕎麦はタンパク質が多く、うどんに比べて消化が遅くい為、練習前は控えましょう。減量中は野菜ジュースかフルーツ100%ジュース摂取しましょう。練習の2時間前に摂取するのが、消化とエネルギーになるのに調度良いです。

【練習中】

ジムワークの最中にもきちんと水分を摂取する事でより高いパフォーマンスを生み出します。これは減量中にも言える事ですが、水分を摂取しないと言う事は、 車のラジエーターに冷却水が無い状態で車を走らせているのと同じでオーバーヒートしてしまいます。人間で言うと脱水症状や痙攣を引き起こします。バームやエネルゲン、 またはスポーツドリンク(スポーツドリンクは水で半分の濃度に薄めましょう。通常では糖分が多すぎ、腎臓に係る負担が多い為)を練習前に2・3口飲み、2・3ラウンドおきに1口ずつ摂取すると常に動け、発汗を促進します。

【練習後】

ジムワークを終えた後、減量中で無ければ身体の筋繊維が壊れている為、たんぱく質を摂取しましょう。低脂肪牛乳や低脂肪ヨーグルトにゆで卵等を摂取すると、壊れた筋繊維を回復させる作用があります。 減量中であれば、疲れを取る成分クエン酸を含むグレープフルーツ100%ジュースが身体を助けてくれます。

ジムワークをするにあたって、エネルギーを摂取する事でより高いパフォーマンスを生み出してくれます。是非皆さん参考にし、ジムワークを行ってみましょう。次回、食生活編の最終回は夕食編です。

-

練習後に摂取する食事は非常に大切です。ジムワークを行い筋繊維が壊れており、身体は回復に必要なタンパク質の摂取を求めています。ここでは、減量前と減量中の食生活を紹介します。

【減量前】

ジムでの練習が終わり夕食を取る時は、減量前であれば高タンパク質・低脂肪の食事を心掛け、身体作りを考えた食事をしましょう。練習により筋細胞が壊れている為、筋細胞の回復を考えてタンパク質を摂取して下さい。 タンパク質は魚や鶏肉、大豆製品で摂取する事をお勧めします。魚であれば、焼き魚(鯵・鯖・鰯等の青身魚)やマグロの赤身の刺身。ノンオイルのツナ缶などが脂肪もくなく、非常に高タンパクです。 鶏肉であればササミの部分が高タンパクであり、胸肉やもも肉ならば皮を取って調理すると脂肪が抑えられます。大豆製品であれば納豆や豆腐が植物性のタンパク質が摂取出来ます。 また、玉子も白身部分がタンパク質ですのでお勧めです。バランスを考え、野菜類で炭水化物も取りましょう。減量前であれば、高タンパク・低脂肪の食事をし、身体作りを中心に考えましょう。

【減量中】

試合が近づき減量に入ったなら、高タンパクでは無く炭水化物を中心に低脂肪の食事を摂取して下さい。炭水化物は身体を動かすエネルギーになるので、パスタやうどん、 お粥やおじやといった消化が早くエネルギーになりやすい食品をお勧めします。また、トマトや玉葱といった野菜、グレープフルーツや梅で疲労回復・脂肪の消化を助ける効果のある野菜やフルーツを摂取し、 減量から来る疲れを回避し、エネルギーを蓄える様にしましょう。減量時はタンパク質より、消化が早くエネルギーになりやすい炭水化物中心の食生活に切り替える事をお勧めします。

食生活はスポーツ選手にとって練習と同じで非常に大切です。状況に応じた食生活を行う事が自身の選手レベル向上に役立ちます。それだけに食生活を軽んじず、しっかりした食事メニューを心がけて下さい。

-

ボクサーに於いて、腹筋は重要な要素を含みます。腹筋が弱いと上体を支える力が弱くなり、強いパンチ・スピードのあるパンチを打つ事が出来なくなります。また防御に於いてもボディを打たれてダメージを負ってしまい、負けに繋がってしまいます。今回のボクサーズボディは腹筋の重要性と練習方法をご案内します。

【重要性】

人間は普段、歩いていても、立っていても、座っていても、寝ている時も腹筋を使います。その為、体の他の部分と違い、毎日トレーニングをし負荷を与えて腹筋を強化する必要があると言っても過言ではありません。 腹筋を強化する事で姿勢も良くなり、体のバランスも良くなります。また腹筋が弱いと、体内脂肪もつき易く肥満の原因にもなり、腰痛の原因にもなりかねます。腹筋は日常生活に於いてもこれだけ重要な役割を果たしています。

トレーニングに於いて腹筋は一番最後に行って下さい。ジムワークでも、ボクシングの練習の前に腹筋のトレーニングをしている練習生を見かけますが、腹筋のトレーニングを最初に行い負荷をかけてしまうと、 ボクシングの練習時、腹筋に力が入らなくなりパフォーマンスが悪くなります。全てのトレーニングの締めに腹筋のトレーニングを行う事を心がけましょう。次回は腹筋のトレーニング方法をご案内致します。

-

腸腰筋とは太腿から腰筋に伸びる筋肉で、ボクシングにおいては最初のワンステップに効果があり、素早く、強く踏み込む事が出来ます。また、腸腰筋は腹筋下部と大腿筋の付け根を鍛える事になり、 フットワークやパンチを打つ際のバランス強化などボクシング全体のレベルアップにつながります。他の競技において、腸腰筋の強い選手として野球のイチロー選手やバスケットの田伏選手などが有名です。

目安週3回

右足・左足で

各15回×3セット

①開始の姿勢

右足(左足)は膝を立てる形にし、つま先を固定して下さい。左足(右足)を倒し、足をしっかり右足の太股に着ける様にして下さい。手は耳の横に添える様にしましょう。

②倒した姿勢

背中が床に全部着いてしまうのではなく、身体の8割程を倒す様にして下さい。この時、膝を立てている右足が伸びてしまったり、倒している左足が上がってしまはない様にしっかりと最初の姿勢を維持して下さい。 身体を倒す時、鼻から息を吸い、ゆっくりと身体を倒します。

③起き上がった姿勢

起き上がる時も、右足と左足の姿勢を維持して下さい。お腹(ヘソ)の部分を丸める様にイメージし身体を起こします。背筋や腕の振りで上体を上げるのでは無く、 腹筋と腸腰筋で身体を上げる事を意識して下さい。身体を上げる時、口から息をフッと吐きながら一気に上体を起こしましょう。

-

このトレーニングは前回のタオル握りに続き、握力と前腕屈筋を鍛えるトレーニングです。握りこみが強化され、パンチ力アップに繋がります。500mLか1Lのペットボトルを用意して下さい。

目安

男性:左右各10回×3セット(500mL~1Lのペットボトル使用)

女性:左右各5回×3セット(500mLのペットボトル使用)

①ペットボトルの頭部分を掴み、頭の横に振り被ります。この時、握りは軽く握りましょう。腰が曲がらずに、背中を伸ばした姿勢を取って下さい。椅子に座りながらでも構いません。

②振り被ったペットボトルを、腕が水平になる様に振り下ろします。肩・肘・手首・ペットボトルが一直線になる様に振りましょう。この時、握りをしっかり握る事を意識して下さい。振り下ろすペットボトルが、イラストより下に行き過ぎてしまわない 様にして下さい。

※より効果アップを狙うならば、ペットボトルの後にタオル握りを行うとより効果的です。

-

ボクシングは顔を叩かれるスポーツです。顔を叩かれた時、首が弱いと頭が後ろに振れてしまいダメージを受け易くなってしまいます。また、試合などでパンチを受けた時に首が振れてしまうと、自身はダメージを受けていないとしても、見栄えが悪く、ポイントにも影響してしまいます。

目安週2~3回

正面 右・左

各50回×1セット

①正面 人間の身体のパーツで一番重量があるのが頭です。この頭を利用して首のトレーニングを行います。まず、首の「正面」を鍛えますので、仰向けに寝て下さい。この時、両肩をちゃんと床面に付ける事が大切です。足は伸ばしていても、膝を立てていても構いません。正面はアゴを引く様に首を上げ、上げた時に自分の鳩尾を見る様にして下さい。下げる時は首が床に付けるのではなく、8割程戻す様にしましょう。上げる際、両肩が出来るだけ床から上がらない事を意識し、首の上げ下げを行って下さい。

②左右 「左右」の首を鍛える時は身体を横に寝かせ、上げる側の首を触りながら首を上げて下さい。この時、身体が動かない様に気を付けましょう。また、首を触りながら上げることで首を意識する事が出来ます。

週2~3回で正面・右・左を各50回×1セットから初めて見ましょう。セット数は1セットで構いませんが、回数は最終的に100回を目標にしましょう。